|

live at Tonhalle Zürich, 10. and 14.Dec '97 |

visit: Hélène Grimaud's Website visit: Ein Leben in fis-Moll |

Interview in der Ausgabe vom 7. Dez.'97:

Romantikerin im Bann der Wölfe

Starpianistin Hélène Grimaud tritt in der Zürcher Tonhalle auf

von Sabine Schwabenthan

Hélène Grimaud, Starpianistin aus New York, ist jung, schön und hat eine gefährliche Leidenschaft: Wölfe.

Über wen berichten? Über das hypernervöse Problemkind im südfranzösischen Aix-en-Provence, das mit neun Jahren aus "therapeutischen Gründen" ein Klavier bekommt, fünf Jahre später als jüngste Schülerin im Pariser Konservatorium aufgenommen wird und heute dank ihrem "ungestümen, zielgerichteten und ausdrucksstarken Spiel" ("International Herald Tribune") zur internationalen Musikelite gehört?

Oder über die Frau, die Anfang zwanzig zum ersten Mal einer arktischen Wölfin begegnet, in deren Augen so etwas wie eine verloren geglaubte Seelenheimat erblickt und daraufhin ihr Leben radikal verändert?

Bleiben wir beim letzteren. Hélène Grimaud ist das recht und sogar lieb. Über ihr musikalisches Können sei schon oft geschrieben worden, sagt sie, über die Sache der Wölfe dagegen könne gar nicht oft genug berichtet werden.

New York, Lower East Side. Ein Viertel, das sich gerade entdeckt. Es gilt allmählich als schick, dort zu wohnen. Für die 28jährige Hélène Grimaud fast schon ein Grund, die kleine, von einem Klavier und einem Schäferhund dominierte Maisonnettewohnung wieder aufzugeben. Doch ihr bietet das Leben in der Szenestadt New York einen praktischen Vorteil:

Die gute verkehrstechnische Anbindung nach Europa und Japan. Zwei- bis fünfmal pro Monat startet sie vom JFK-Airport zu Konzerten nach Übersee - kommende Woche etwa nach Zürich*, wo die auf deutsche Romantik spezialisierte Pianistin bereits während ihres letztjährigen Gastspiels als Publikumsliebling gefeiert worden ist.

"Eigentlich bin ich heimatlos", sagt die junge Frau, in deren Genen so gut wie alle Botschaften des Mittelmeers aufbewahrt sind (die Mutter ist Korsin, der Vater Italiener mit Wurzeln in Nordafrika). Dass sie vor fünf Jahren von Frankreich, wo sie geboren und aufgewachsen ist, in die USA übersiedelte, hatte einen romantischen Grund - die Liebe zu einem Amerikaner. Inzwischen bleibt sie vor allem wegen der Wölfe.

Mein ganzes Geld, jeder Dollar, der übrigbleibt, geht in die Wölfe.

Um in Ruhe von ihrer grossen Leidenschaft erzählen zu können, schlägt Hélène Grimaud ein Café zwei Blocks weiter vor, eines der wenigen, in das sie Schäferhund Eno mitbringen kann. Knabenhaft schmal, in Parka und Jeans, die dunkelblonden Haare ohne Aufwand zum Pferdeschwanz gebunden, an ihrer Seite der riesenhafte Hund- so geht sie mit langen Schritten und wachen Augen durch die Strassen, wie eine Inkarnation der Naturgöttin Artemis. Klaubt im Vorbeigehen die dampfende Hinterlassenschaft des Hundes auf, lässt sie diskret in einer Mülltonne verschwinden.

"Ich schminke mich nie. Habe kein Interesse an teuren Kleidern, Schmuck, Autos oder Häusern", sagt Hélène Grimaud im Café. "Mein ganzes Geld, und das ist beileibe nicht besonders viel, vor allem Konzerte in Deutschland werden ja seit neuestem hoch besteuert, ja also, jeder Dollar, der übrigbleibt, geht in die Wölfe."

Die Wölfin schaute mich an. Das hat etwas in mir berührt.

Angefangen hat es in einer kleinen Stadt in Florida, wohin Hélène Grimaud ihrem Freund gefolgt war. Es gab da einen Sonderling, vor dem sich alle ein bisschen fürchteten. Er lebte mit einer Wölfin, ging immer nur nachts mit ihr spazieren. "Einmal bin ich den beiden begegnet. Die Wölfin schaute mich an. Das hat etwas in mir berührt. Was, kann ich nicht erklären, aber vielleicht wirst du es verstehen, wenn wir zu meinen Wölfen gehen", sagt Hélène Grimaud. Nach diesem ersten Zufallstreffen legt sie es auf weitere Begegnungen an. Bereits bei der zweiten lässt sich die Wölfin von ihr streicheln. Bei der dritten passiert ihr, was nur wenigen Menschen zuteil wird: Das Tier wirft sich vor ihr auf den Rücken, Bauch frei zum Kraulen - der grösste Vertrauensbeweis in der Gefühlswelt der Wölfe.

Von da an spielt Hélène in jeder freien Minute Wolf-Sitter. Beginnt zu lesen, zu forschen. Nimmt Kontakt auf zu Wildparks, belegt Kurse. Erkennt das Geflecht aus Vorurteilen und Missverständnissen, aus denen der Mythos vom bösen Wolf entstanden ist. Reagiert auf die Gefahr, von der die Spezies in Europa und Nordamerika bedroht ist. Beschliesst so was wie persönliche Wiedergutmachung mit einem eigenen Gehege. Hélène erarbeitet sich die erforderliche Lizenz mit 1500 Kursstunden und Praktika. Übernimmt nach und nach vier Wölfe, alles "Überschüsse" aus Wildparks.

Stewartstown, Pennsylvania, etwa fünf Stunden Autofahrt von Manhattan entfernt. Postkästen an der Strasse, weissgestrichene Holzhäuser mit gedeckten Veranden, darüber - wie in so vielen amerikanischen Provinznestern - ein Flair von Ausweglosigkeit. Hélène Grimaud empfängt in Overall, Schlammstiefeln und mit der dreckigen Spur einer Tatze auf der linken Backe. Ihre Augen leuchten. Jedes Wochenende fährt sie die lange Strecke bis in diese einsame Schlucht, übernachtet in einem Wohnwagen. Ausser ihren vier Tieren leben hier noch zehn weitere. Sie werden von Vickie Poe betreut - keine Berufszoologin, aber eine der erfahrensten Wolfsexpertinnen der USA. Vickie kümmert sich während der Woche auch um Hélènes Tiere.

Wir gehen zu den Wölfen, betreten ein Gehege. Beissender Geruch steigt in Nase und Gaumen. Unruhig flitzen die Wölfe auf und ab, stehen keine Sekunde still. Ein elektrisierendes Flirren liegt in der Luft. "Sie sind kurz vor der Paarungszeit", erklärt Hélène, "die Männer stehen im Saft, man muss vorsichtig sein."

Mit grossen Sprüngen nähert sich ausgerechnet der grösste: weisses Fell, goldene Augen mit Pünktchen und tiefschwarzen Rändern. Wissende, fast hypnotische Augen, in die man am liebsten abtauchen würde, um darin etwas Verlorenes zu finden. Ist es das, was Hélène mit dem Undefinierbaren im Blick der Wölfe gemeint hat? Dann nimmt er nicht unsanft, aber auch nicht gerade zärtlich meinen Arm in die Schnauze, knibbelt am Ärmel und stupst mich um. Ich falle in eine Brühe aus vom tagelangen Regen und Wolf-Pipi aufgeweichter Erde.

Komm rüber und schau dir meinen Mann an.

"Alles okay?" fragt Hélène und tätschelt mir den Arm und die Wange. "Komm rüber und schau dir meinen Mann an." Sie hat tatsächlich "my man" gesagt und damit nicht ihren Lebensgefährten Henry gemeint, sondern Axel, den AlphaWolf ihres kleinen Rudels. Furchtlos schiebt sie Fleischfetzen und -brocken in Axels Schnauze. Mit jenen Händen, die traumhaft präzise auch schwierigste Brahms-Sonaten meistern.

Die Dämmerung.

Am Himmel blitzen kalt die ersten Sterne. Beim Sprechen bilden sich kleine Dampfwölkchen vor den Lippen, Wolfswetter. Aus einem der Gehege dringt ein langgezogener Ruf. Ekstatisch stimmt ein Tier nach dem anderen ein. Ein Chor, von dem es in alten Werwolf-Legenden heisst, er liesse den Menschen das Blut in den Adern gefrieren. Aber das ist nicht wahr. Er berührt das Herz. "Ist das nicht schön?" flüstert Hélène und fällt stimmgewaltig in den Gesang ein. Ihre Augen sind fast entrückt. Dass sie Wölfe liebt, kann ich jetzt verstehen. Aber ebensogut, vielleicht noch besser, dass die Wölfe sie lieben.

Sabine Schwabenthan arbeitet fur die Frauenzeitschrift Marie Claire.

*Hélène Grimaud in der Tonhalle Zürich (Leitung: David Zinman) - 10./11./12. Dezember 1997

Klavierkonzert Nr. 1 in d-moll, op. 15, von Johannes Brahms (1833 - 1897)

Maestoso - Adagio - Rondo: Allegro non troppo

Uraufführung: 22. Janaur 1859 in Hannover

als CD by ERATO 1998: mit Staatskapelle Berlin unter Kurt Sanderling

14. Dezember 1997: Brahms-Matinee

|

|

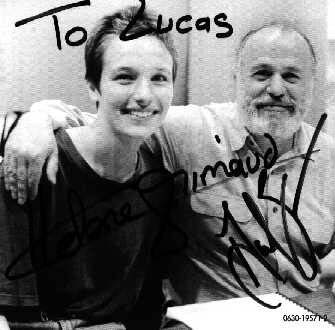

Hélène Grimaud und David Zinman

George

Gershwin (1898-1937)

Maurice

Ravel (1875-1937)

ERATO 1997 |

Ein

Leben in fis-moll [(c) DIE ZEIT 03.03.2005 Nr.10]

Die Pianistin Hélène Grimaud erzählt in ihrem Buch »Wolfssonate«, wie die Musik sie aus einer ruhelosen Kindheit erlöst hat. Ein Porträt der exzentrischen Künstlerin

Von Claus Spahn

Der Komponist Leoš Janácek lauschte der Musik, die sich in der menschlichen Sprechstimme verbirgt. Er achtete auf die Tonfälle, wenn sich Leute in seiner Umgebung unterhielten, und versuchte, sie in Noten aufzuschreiben. Hätte er bei einem Gespräch mit Hélène Grimaud zugehört, sein Skizzenblock wäre mit Notenhälsen übersät gewesen. So sprunghaft und sprudelnd spricht die Pianistin. Man könnte sich ihre Art zu reden sehr gut als ein Klavierstück mit irrlichternden Sechzehntelmotiven, überraschenden Doppelstrichen und einem schwärmerischen Schwung vorstellen – im Stil des jungen Robert Schumann.

Hélène Grimaud ist in der Geschwindigkeit zu Hause. Mit sieben Jahren entdeckte sie das Klavierspiel, mit zwölf wurde sie am Pariser Konservatorium aufgenommen, mit 16 beendete sie ihre Lehrzeit und brach in ein unabhängiges Musikerleben auf. Ihr Körper ist schlank und muskulös. Menschen wie sie setzen keinen Speck an. Das sei schon immer ihr Problem gewesen: zu viel Energie! Die Eltern konnten das überaktive Kind kaum je zufrieden stellen. Immer wollte es mehr – mehr Antworten auf schwierige Fragen, mehr Bücher, mehr Selbstständigkeit. Während des Klavierstudiums hatte Hélène eine Phase, in der sie nicht anders konnte, als alles, was auf dem Notenpult stand, in einem wahnsinnigen Tempo zu spielen. Sie litt unter einem Geschwindigkeitszwang. Die Tasten hätten sich zu schnell gesenkt. Das Eigenleben des Klaviers habe ihre Hände in einen Strudel der Raserei gezogen.

In den Rausch mischt sich Schwindelgefühl

Manche Pianisten spielen die virtuosesten Passagen mit der Ruhe von Jet-Piloten. Sie haben gerade im haarsträubenden Tempo alle Parameter entspannt unter Kontrolle, optimieren hier gelassen die Schubkraft und regulieren dort mit Gleichmut den Neigungswinkel ihres Sturzflugs. Jewgenij Kissin entspricht unter den jüngeren Pianisten diesem Typus. Wenn Hélène Grimaud Schnelles spielt, wirkt das eher wie die Fahrt auf einem Karussell, das sich rasant dreht und nicht mehr angehalten werden kann. In den Rausch mischt sich ein Schwindelgefühl. Man spürt als Hörer neben der Lust auch das Bedrohliche, das von dem Tempo ausgeht. Und Bremsen ist nicht die Sache dieser Pianistin. Pochende Rastlosigkeit durchzieht ihre Interpretationen von Schumann, Chopin oder Rachmaninow. Ein Empfindungsüberschuss, der nur mühsam im Zaum gehalten ist. Ein Weiterwollen und Immer-noch-viel-mehr-Wollen im Ausdruck, im Phrasierungselan, in der poetischen Entgrenzung. Überschwang und Selbstkontrolle stehen bei Hélène Grimaud in einer kippeligen Balance, in ihrem Klavierspiel wie im Leben. Als Kind habe sie vor dem Einschlafen oft mit zusammengekniffenen Augen im Bett gelegen, bis ihr Zimmer ganz sanft zu kippen begann und sie im schwerelosen Fall aus ihrer Körperhülle rutschte.

Hélène Grimaud hat diese Szene in ihrem Buch Wolfssonate beschrieben, das jetzt auf Deutsch erschienen ist und mit dem Satz beginnt (Blanvalet, München): »Ich denke nicht mit Wehmut an meine Kindheit zurück.« Warum schreiben Musiker Bücher über ihr Leben? Weil eine Autobiografie sich gut macht zum neuen Plattenvertrag, zur neuen CD, zur nächsten Konzerttournee. Weil der Klassik-Musikbetrieb nach neuen jungen Stargesichtern giert, aber noch viel mehr nach spannenden Lebensgeschichten, die die Gesichter unverwechselbar machen. Die meisten Musiker können damit nicht dienen. Ihre Jugend haben sie, eisern übend, am Instrument verbracht. Die Karrierestationen auf dem Weg zur Berühmtheit ähneln sich. Schriftstellerisches Talent besitzen die wenigsten. Bei Hélène Grimaud ist das anders. Ihre Fantasie lässt sie auch beim Schreiben nicht im Stich, und die Geschichte, die sie mit 35 Jahren zu erzählen hat, klingt wie ein modernes (und dabei doch sehr altes) Erlösungsmärchen: Ein hoch begabtes Problemkind, das mit der normierten, geheimnislosen, engen Welt von heute nicht klarkommt, findet zur Kunst und zur Natur und zu sich selbst. »Die Musik«, sagt die Pianistin, »hat mich gerettet.«

Hélène, in Aix-en-Provence aufgewachsen als Einzelkind der – nach eigenen Worten – fürsorglichsten, tolerantesten, besten Eltern, die man sich nur denken kann, war eine Außenseiterin. Im Pausenhof der Schule ist sie die einsame Eckensteherin. Gegen den unstillbaren Erlebnishunger verschlingt sie stapelweise Bücher aus der elterlichen Bibliothek. Oder liegt träumend in ihrem Zimmer, wo sich »die köstlichen Strände der Langeweile« dehnen, leere Stunden, in denen sie »ihre Knochen wachsen spürt«.

Das Kind ist verhaltensauffällig. Nach einer Fußverletzung, die genäht werden muss, entdeckt es die Wonnen des selbst zugefügten Schmerzes. Es beginnt, sich die Haut aufzuritzen, immer symmetrisch: »Wenn ich mich an der rechten Hand schnitt, machte ich sogleich einen Schnitt in die linke. Wenn Haut über einen Nagel hing, riss ich sie weg, bis es blutete, und machte mich dann sofort über die andere Hand her. Ich träumte von Brüchen.« Auch die Ordnungsliebe wird zum Zwang: Stunden kann Hélène damit verbringen, Pullover im Kleiderschrank symmetrisch nach Farbe und Struktur auszurichten. Sogar als sie schon auf Konzerttourneen unterwegs ist, räumt sie ihre Hotelzimmer um und wagt, wenn sie nachts von den Auftritten zurückkehrt, nicht, das Licht anzumachen, weil das Zimmermädchen die mühsam hergestellte Ordnung wieder zerstört haben könnte. »Im Dunkeln verschob ich tastend den Aschenbecher um ein paar Zentimeter und rückte die Schreibunterlage zurecht…«

Die Eltern schicken ihre Tochter zum Ballett, zum Kampfsport, auf den Tennisplatz und schließlich in die Musikschule. Dort spielt ihr die Lehrerin ein Stück von Schumann auf dem Flügel vor, und in Hélène öffnet sich etwas: »Als würde eine Tür in der Wand aufgehen und ins Freie stürzen, leuchtend und geradewegs einer harmonischen Offenbarung entgegen.« Sie lernt Klavier, übt wie besessen, kommt unter die Fittiche guter Lehrer, reift zur Künstlerin. Sie bleibt ein komplizierter Mensch, aber ihr Leben ist durch die Musik ins Gleichgewicht gekommen.

Im Mondlicht rücken Menschen und Natur zusammen

Geradezu inbrünstig beschwört Hélène Grimaud in ihrem Buch die Erlösungskraft der Musik. Sie beschreibt ihr Erweckungserlebnis als ein Eintauchen in eine höhere Wirklichkeit. Der Klavierunterricht wird ihr zur »Stunde Blau«. Die Lieblingskomponisten erscheinen als überwältigende metaphysische Kraftspender. Jeder Interpret erwecke durch sein Spiel die verlorenen Paradiese wieder zum Leben, schreibt sie und fragt an anderer Stelle: »Warum hat mich die Musik so sehr gefangen genommen?« – »Weil sie auf ihrem Höhepunkt selbst verschwindet und uns vor dem Absoluten zurücklässt?« Das hätten die Romantiker zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch nicht pathetischer formuliert. Zu ihnen fühlt sie sich hingezogen, in ihren Idealen geht sie auf. Kein Wunder, dass eine frühe Aufnahme der fis-moll-Sonate von Schumann zum Besten gehört, was von ihr bisher auf CD erschienen ist: Traumschön trifft sie den schwärmerischen, improvisatorischen Charakter des Stücks, in reine Poesie löst sie die Kantilenen auf. Der Ton Fis steht im diabolischen Tritonusabstand zum Grundton C, fis-moll ist im romantischen Verständnis die Tonart größtmöglicher Überspanntheit. Es ist viel fis-moll in der Wolfssonate.

Auch die Sehnsucht nach dem Unheimlichen in der Natur verbindet Hélène Grimaud mit den Romantikern. Wie E.T.A Hoffmann in seinem Roman Die Lebensansichten des Kater Murr die versprengte Biografie des Kapellmeisters Kreisler montiert hat, teilt sie in ihrem Buch bruchstückhaft Sagenumwobenes über das Wesen des Wolfs mit. Sie hat einen Wolfs-Tick: Das Tier ist neben der Musik zu ihrer zweiten Lebensoffenbarung geworden, nachdem ihr bei einem nächtlichen Spaziergang eine domestizierte Wölfin begegnete, die sich auf rätselhafte Weise zu ihr hingezogen fühlte. Inzwischen betreibt sie nördlich von New York eine Wolfsaufzuchtstation. Sie liebt es, nachts das Gehege zu betreten und zu warten, bis das Wolfsrudel sich liebevoll um sie schart. Dann rücken Natur und Mensch und Kunst im fahlen Mondlicht ganz eng zusammen, und die Pianistin arbeitet im Kopf ihre Partituren durch. Eine Bildallegorie wie aus einer fernen Epoche, in Öl zu malen. Ob die Wölfe zur Gedankenmusik heulen?

Man mag es kaum glauben, dass sich so viel unverbrüchliches 19. Jahrhundert in unsere Gegenwart hinübergerettet hat. Oder erhält da der romantische Kunsterlösungsglaube genau in dem Augenblick neue Nahrung, in dem die Welt endgültig von ihm abgefallen scheint? Credo hieß Hélène Grimauds vorletzte CD, auf der sie die Stücke zu einer großen Passage reiht – per aspera ad astra, vom Dunkel, zum Licht. Auf eine großartige, leidenschaftsdurchwühlte Interpretation von Beethovens »Sturm«-Sonate op. 31, Nr.2 lässt sie die Chorfantasie von Beethoven folgen, die im Schlusschor die Versöhnungsbotschaft der neunten Symphonie andeutet, und im anschließenden Credo-Oratorium von Arvo Pärt schwingt sich die Musik aus dem kakofonischen Chaos auf zum reinen, kitschigen C-Dur.

Auf so viel Metaphysik reagieren die Kritiker gerne gereizt mit dem Hinweis auf die scheinbar selbstverständliche Basis aller Kunsthöhenflüge – Hélène Grimauds Klaviertechnik. Die ist nämlich nicht über alle Zweifel erhaben, es gibt technisch souveränere Pianisten. Rachmaninows zweite Klaviersonate kann man brillanter und gedankenklarer hören als bei ihrem Auftritt, vergangene Woche, in der ausverkauften Berliner Philharmonie. Verwaschen und ohne den Gefühlsüberschuss, der sie sonst auszeichnet, gab sie das Stück. Auch Chopins b-moll-Sonate blieb eigentümlich blass. Es war nicht ihr Abend, eine Grippe hatte sie offenkundig geschwächt. Auf ihrer neuen CD spielt sie das gleiche Programm, und dort kommt viel besser zum Ausdruck, mit welcher Ungeduld des Herzens sie Chopin angeht, wie sie die vorwärtsdrängenden Energien im Kopfsatz der b-moll-Sonate betont, den Trauermarsch mit einer kathedralen Aura überwölbt und das kurze Presto-Finale, bei dem Anton Rubinstein den »Nachtwind über die Gräber« fegen hörte, gespenstisch raunend in reine Unheimlichkeit und Unendlichkeit auflöst. Ein Chopin-Großinterpret wie Maurizio Pollini pflegt das ganz anders zu spielen – trocken, strukturell, objektiv, mit dem Kopf in den Noten und nicht im Himmel. Es kommt auf den Glauben an.